失敗しない!クラリネットの選び方!

幅広い音域と表現力豊かな音色を持つクラリネットは、クラシックからジャズ、ポップスまで幅広いジャンルで使用される楽器です。

吹奏楽の学生さんはもちろん、初心者の方にも比較的取り組みやすい楽器とあって、趣味としても人気が高まっています。

クラリネットを選ぶ際のポイントや、おすすめのモデルを紹介し、あなたにぴったりのクラリネットを見つける手助けをします♪

吹奏楽の学生さんはもちろん、初心者の方にも比較的取り組みやすい楽器とあって、趣味としても人気が高まっています。

クラリネットを選ぶ際のポイントや、おすすめのモデルを紹介し、あなたにぴったりのクラリネットを見つける手助けをします♪

クラリネット選びのポイント

クラリネットの種類

クラリネットには音域によっていくつかの種類があります。

それぞれ特徴があり、演奏するパートや役割がかわってきます。

■ ソプラノクラリネット

それぞれ特徴があり、演奏するパートや役割がかわってきます。

クラリネットの中では最もポピュラーな種類で、Bb調のものやもう1音低いA調のものがあります。

吹奏楽ではオーケストラのヴァイオリンのような役割を果たし、メロディーを担当することが多いです。

吹奏楽では一般的にBb調のクラリネット(通称:ベークラ)が使用されます。

対してA調のクラリネット(通称:アークラ)はBb調のものよりも半音低い調子で落ち着いた音色や運指の都合から、オーケストラではよく使用される楽器です。

吹奏楽ではオーケストラのヴァイオリンのような役割を果たし、メロディーを担当することが多いです。

吹奏楽では一般的にBb調のクラリネット(通称:ベークラ)が使用されます。

対してA調のクラリネット(通称:アークラ)はBb調のものよりも半音低い調子で落ち着いた音色や運指の都合から、オーケストラではよく使用される楽器です。

一番一般的なソプラノクラリネットよりも高い音域を持つクラリネットです。

Ebの調子を持つ楽器で、ドイツ語の音名(Es)から「エス・クラリネット(通称:エスクラ)」とも呼ばれます。

明るくシャープな音色が特徴で、ソロでは劇的な効果や感情の高ぶりを表現し、合奏では音色に幅を持たせます。

Ebの調子を持つ楽器で、ドイツ語の音名(Es)から「エス・クラリネット(通称:エスクラ)」とも呼ばれます。

明るくシャープな音色が特徴で、ソロでは劇的な効果や感情の高ぶりを表現し、合奏では音色に幅を持たせます。

中音域を担当するクラリネットで、室内楽やアンサンブルでは欠かせない楽器です。

主にメロディを担当するソプラノクラリネットとは違い、対となる対旋律やハーモニーを担当することが多くなります。

吹奏楽でもアルトクラリネットが入るだけで中音域の厚みが増し、全体の音色に深みを与えます。

主にメロディを担当するソプラノクラリネットとは違い、対となる対旋律やハーモニーを担当することが多くなります。

吹奏楽でもアルトクラリネットが入るだけで中音域の厚みが増し、全体の音色に深みを与えます。

ソプラノクラリネットよりも1オクターブ低い調子で、木管楽器の厚みで低音部を支える重要な役割を果たします。

バスクラリネットは最低音がE♭の”LowE♭”と最低音Cの”LowC”の2種類があります。

オーケストラでは、より低い最低音を持つ”Low C”が多用されます。

バスクラリネットは最低音がE♭の”LowE♭”と最低音Cの”LowC”の2種類があります。

オーケストラでは、より低い最低音を持つ”Low C”が多用されます。

上記の他にも、アンサンブルなどで使われる「コントらアルト(コントラルト)クラリネット」「コントラバスクラリネット」や、

モーツァルトにインスピレーションを与えたと言われる「バセットホルン」などがあります。

運指システム

クラリネットにはフランスで一般的な「ベーム式」とドイツでよく使用される「エーラー式」の2つの運指システムがあります。

2つの違いは運指のみではなく、楽器の内径や構造なども違い、音色にも大きく影響を与えています。

現在は基本的にこの2つのシステムが主流となり使用されていますが、ここではもういくつかの特殊なシステムについても紹介します。

■ ベーム(ボエム)式

2つの違いは運指のみではなく、楽器の内径や構造なども違い、音色にも大きく影響を与えています。

現在は基本的にこの2つのシステムが主流となり使用されていますが、ここではもういくつかの特殊なシステムについても紹介します。

19世紀半ばにドイツのフルート奏者「テオバルト・ベーム氏」によって考案されたキイシステムです。

フルート奏者ということからもわかる通り、このシステムはクラリネットのみに限らずフルートなどの

木管楽器にも使用されており木管楽器としてはもっともポピュラーなシステムとなっています。

現在日本では、使用されているほとんどのクラリネットがこのベーム式を採用しています。

後述する「エーラー式」に比べて、運指がシンプルで覚えやすく、初心者の方にも取り組みやすいのが特徴です。

また、音色も明るく、音程も安定しているため、吹奏楽やオーケストラなどの合奏でも非常に扱いやすい楽器となっています。

■ エーラー式

現在日本では、使用されているほとんどのクラリネットがこのベーム式を採用しています。

後述する「エーラー式」に比べて、運指がシンプルで覚えやすく、初心者の方にも取り組みやすいのが特徴です。

また、音色も明るく、音程も安定しているため、吹奏楽やオーケストラなどの合奏でも非常に扱いやすい楽器となっています。

日本ではあまり馴染みのないシステムですが、ドイツを中心に広く使用されている運指システムです。

「ベーム式」と比べると運指が複雑で習得が難しかったり、キイシステムも複雑なためメンテナンスコストも高くなる傾向にありますが、 それ以上に「エーラー式」特有の深みのある渋いダークな音色に魅了される方も多いです。

見た目はサックスのようにローラーが付いたキイが存在し、「ベーム式」よりもキイが多いのが特徴です。

あの有名なベルリンフィルなども「エーラー式」を使用しており、伝統的な音がこれらのオーケストラでは重視されています。

■ リフォームド・ベーム式

「ベーム式」と比べると運指が複雑で習得が難しかったり、キイシステムも複雑なためメンテナンスコストも高くなる傾向にありますが、 それ以上に「エーラー式」特有の深みのある渋いダークな音色に魅了される方も多いです。

見た目はサックスのようにローラーが付いたキイが存在し、「ベーム式」よりもキイが多いのが特徴です。

あの有名なベルリンフィルなども「エーラー式」を使用しており、伝統的な音がこれらのオーケストラでは重視されています。

エーラー式の音色に魅力を感じているが、今からエーラー式の運指を覚えるのが難しいと思われている方におすすめのシステムです。

管の内径などを「エーラー式」に近づけ設計し、エーラーの音色を再現しつつ、運指は「ベーム式」を採用したシステムです。

かなりマイナーなもののため、製作をしているメーカーは限られますが、音色と運指の両方を兼ね備えた楽器を求める方にはおすすめです。

一般的には「リフォームド・ベーム」と呼ばれていますが、「ドイツベーム」などとも呼ばれていることもあり、新しいシステムのため名称は揺らぎがあります。

■ アルバート式

管の内径などを「エーラー式」に近づけ設計し、エーラーの音色を再現しつつ、運指は「ベーム式」を採用したシステムです。

かなりマイナーなもののため、製作をしているメーカーは限られますが、音色と運指の両方を兼ね備えた楽器を求める方にはおすすめです。

一般的には「リフォームド・ベーム」と呼ばれていますが、「ドイツベーム」などとも呼ばれていることもあり、新しいシステムのため名称は揺らぎがあります。

1800年代前半に「シンプル式」とも呼ばれる「アルバート式」が「ウジェーヌ・アルベール氏」によって生み出されました。

現在のシステムに比べてかなりシンプルな構造でつくられているため、指によるコントロールの自由度などは高くなっていましたが、 1900年代に入りドイツではアルバート式直系ともいわれる「エーラー式」が発展し、徐々に使用されることが少なくなりました。

日本でも「フルベーム式」が主流になる前にはこの「アルバート式」が使用されています。

音量が大きく、音色も他のシステムと比べ大きくことなりますが、現在では古いスタイルのジャズなどくらいでしか使用されなくなりました。

現在のシステムに比べてかなりシンプルな構造でつくられているため、指によるコントロールの自由度などは高くなっていましたが、 1900年代に入りドイツではアルバート式直系ともいわれる「エーラー式」が発展し、徐々に使用されることが少なくなりました。

日本でも「フルベーム式」が主流になる前にはこの「アルバート式」が使用されています。

音量が大きく、音色も他のシステムと比べ大きくことなりますが、現在では古いスタイルのジャズなどくらいでしか使用されなくなりました。

材質

一般的に大きく分けて「木製」と「プラスチック製」の2種類があります。

一部「金属製」のものもありますが、吹奏楽やオーケストラではほとんど使用されていません。

■ プラスチック製

一部「金属製」のものもありますが、吹奏楽やオーケストラではほとんど使用されていません。

プラスチック製、主にABS樹脂で作成されているクラリネットです。

木材にくらべ安価で環境変化にも強く耐久性に優れます。

吹奏楽では野外での演奏や炎天下での演奏で使用されます。

安価で取扱がしやすいものの、音色は木製のものと比べるとどうしても軽くなってしい、暖かく柔らかい音色を出すことが難しいものとなります。

■ 木製

木材にくらべ安価で環境変化にも強く耐久性に優れます。

吹奏楽では野外での演奏や炎天下での演奏で使用されます。

安価で取扱がしやすいものの、音色は木製のものと比べるとどうしても軽くなってしい、暖かく柔らかい音色を出すことが難しいものとなります。

アフリカに生息する「グラナディラ」という木材を使用して作られたクラリネットです。

非常に密度のある木材でとても硬く、水にも沈みます。

その密度のある材からはクラリネット特有の暖かく柔らかい音色が生まれます。

クラリネットに限らず、オーボエやピッコロにも使用され各メーカーのほとんどがこのグラナディラを使用して製作をしています。

樹脂製にくらべ、湿度や温度による管体の「割れ」が起こりやすい材質ですが、管体内側に樹脂を流し込み耐久性をあげたものや、樹脂とグラナディラを混ぜ合わせ耐久性をあげたものなど 各メーカーがそれぞれ工夫を凝らし、割れに対する対策をしている新素材のものも多くでています。

■ 金属製

非常に密度のある木材でとても硬く、水にも沈みます。

その密度のある材からはクラリネット特有の暖かく柔らかい音色が生まれます。

クラリネットに限らず、オーボエやピッコロにも使用され各メーカーのほとんどがこのグラナディラを使用して製作をしています。

樹脂製にくらべ、湿度や温度による管体の「割れ」が起こりやすい材質ですが、管体内側に樹脂を流し込み耐久性をあげたものや、樹脂とグラナディラを混ぜ合わせ耐久性をあげたものなど 各メーカーがそれぞれ工夫を凝らし、割れに対する対策をしている新素材のものも多くでています。

現在はあまり見かけることがありませんが、こちらも樹脂製のものと同じく、野外での演奏で需要がありました。

金属製になることで湿度、温度に強く、日光などにも耐えられます。

プラスチック製などにくらべ金属のボディは木製のものよりも音量が大きく、これも野外演奏の需要の一因となっています。

金属製になることで湿度、温度に強く、日光などにも耐えられます。

プラスチック製などにくらべ金属のボディは木製のものよりも音量が大きく、これも野外演奏の需要の一因となっています。

メーカーの違い

各メーカーさまざまな工夫をこらしており、音色や吹き心地などに違いがあります。

ここでは代表的なメーカーの特徴を紹介します。

グランドミック当店ではこれらのメーカーの取り扱い、展示、試奏なども行っておりますので、ぜひご来店の上、実際にお試しください。

■ ヤマハ

ここでは代表的なメーカーの特徴を紹介します。

グランドミック当店ではこれらのメーカーの取り扱い、展示、試奏なども行っておりますので、ぜひご来店の上、実際にお試しください。

ヤマハのクラリネットは、初心者からプロフェッショナルまで幅広いラインナップを提供しています。

音色は明るく、音程も安定しており、吹奏楽やオーケストラでの使用に適しています。

特に学生向けのモデルは、コストパフォーマンスが高く、初めてのクラリネットとして人気があります。

「SE」「CS」と2種類のシリーズがあり、それぞれが個性を持っているため、自分の好みに合ったモデルを選ぶことができます。

音色は明るく、音程も安定しており、吹奏楽やオーケストラでの使用に適しています。

特に学生向けのモデルは、コストパフォーマンスが高く、初めてのクラリネットとして人気があります。

「SE」「CS」と2種類のシリーズがあり、それぞれが個性を持っているため、自分の好みに合ったモデルを選ぶことができます。

クラリネットメーカーの中でも特に有名なメーカーで、世界的な上級スタンダードモデルとなっている「R-13」などがあります。

日本国内でもかなりのシェアを誇り、プロフェッショナルから学生まで幅広い層に支持されています。

国内外さまざまなメーカーがクランポンを参考にしており、いわゆるクラリネットの音を想像するとクランポンの音色を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

クランポンも大きく「R-13系」「RC系」「Tradition系」の3つのシリーズに分かれており、それぞれが異なる音色や吹き心地を持っています。

日本国内でもかなりのシェアを誇り、プロフェッショナルから学生まで幅広い層に支持されています。

国内外さまざまなメーカーがクランポンを参考にしており、いわゆるクラリネットの音を想像するとクランポンの音色を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

クランポンも大きく「R-13系」「RC系」「Tradition系」の3つのシリーズに分かれており、それぞれが異なる音色や吹き心地を持っています。

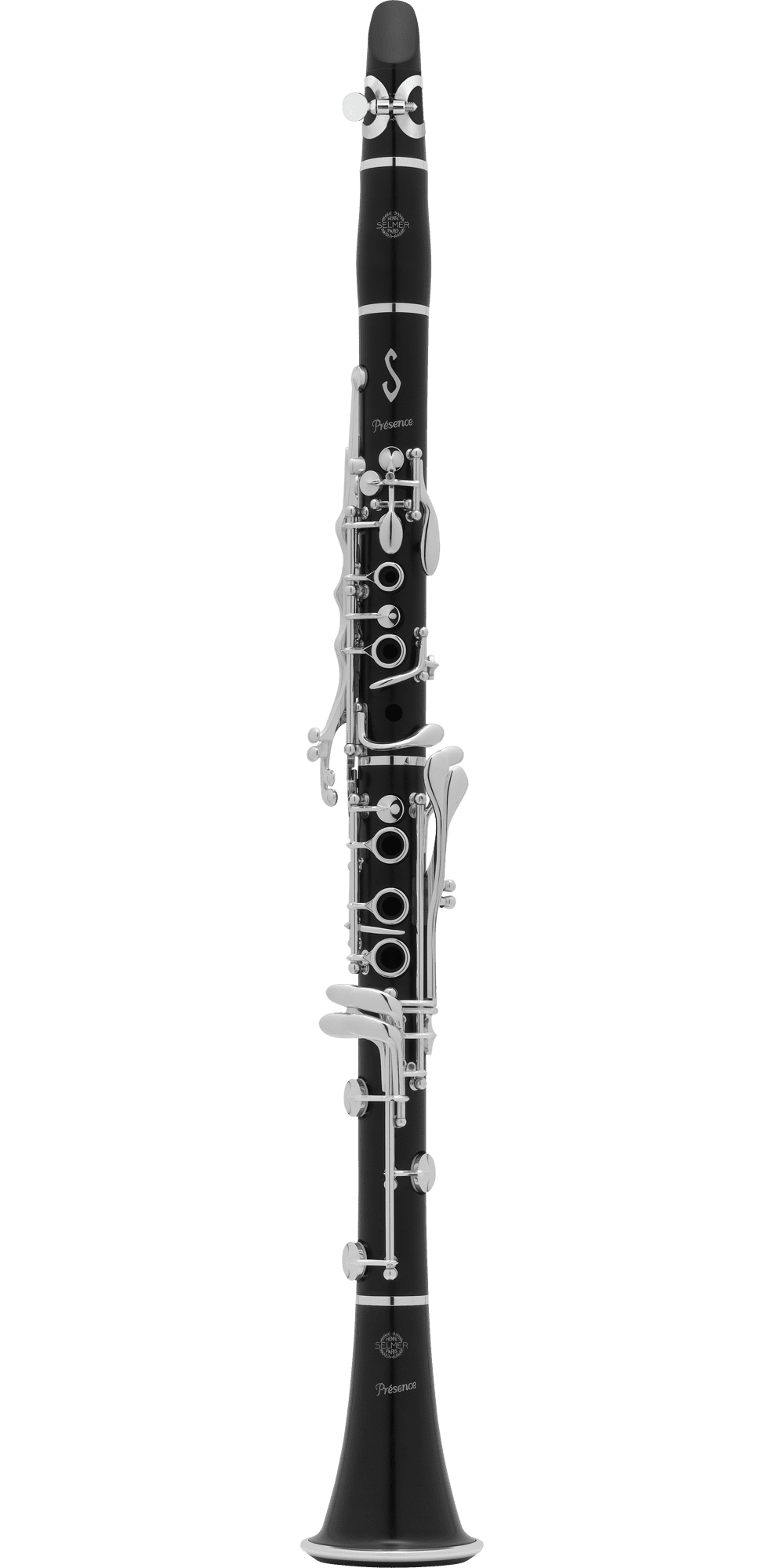

サックスのイメージが強いセルマーですが、クラリネットも近年では人気が高まっています。

深みのある音色、優れた吹奏感、美しい外観が特徴です。

プロからの支持が暑く、品質の高さと耐久性で知られています。

セルマーのクラリネットは上位モデルをほぼ同価格で複数展開しており、奏者の好みに合わせて選ぶことができます。

深みのある音色、優れた吹奏感、美しい外観が特徴です。

プロからの支持が暑く、品質の高さと耐久性で知られています。

セルマーのクラリネットは上位モデルをほぼ同価格で複数展開しており、奏者の好みに合わせて選ぶことができます。

オススメモデル

■ コストを抑えたい初めての方にいかがでしたでしょうか。

クラリネットは多様な種類とメーカーがあり、選ぶ際には自分の演奏スタイルや好みに合ったものを選ぶことが大切です。

ぜひ、実際に試奏してみて、自分にぴったりのクラリネットを見つけてください。

グランドミックでは、クラリネットの試奏や購入に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

また山口市内にある三好屋楽器ではクラリネットのレッスンも行っております。

初心者の方から経験者の方まで、個々のレベルに合わせたレッスンを提供しています。

詳しくはクラリネットレッスンのページをご覧ください。